昨日、赤松材を鉋掛けしていた時にカンナの刃を欠けさせてしまいました。

カンナを引いた所に材料のストッパーがあるのですが、そのストッパーを留めているネジの頭が少しストッパーから浮いて出ていて、そこにカンナの刃が当たって刃こぼれしてしまったのです。

そこで、カンナの刃を砥石で研いで切れ味を復活させたいと思います。

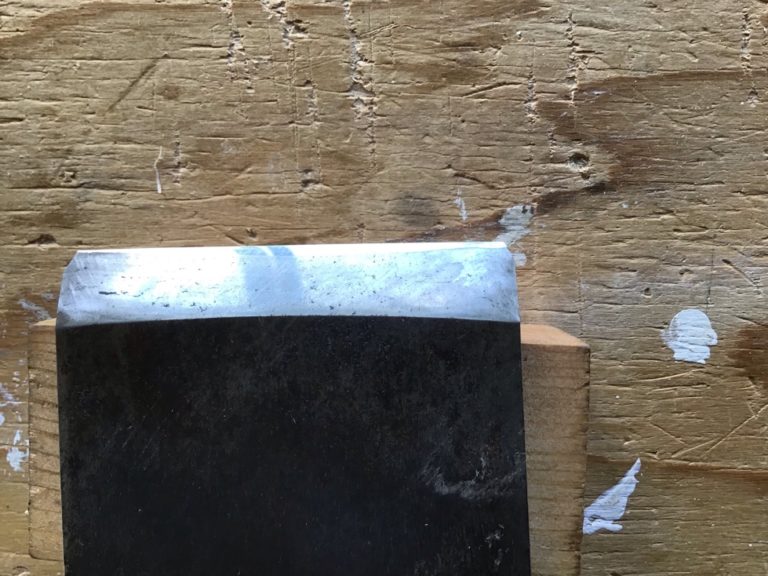

刃こぼれの状況

写真の刃の右側が欠けているのが分かると思います。刃先から0.5mmくらいまで欠けている!

因みにカンナの刃のことを”鉋身”、カンナの木の台のことを”鉋台”と言います。

やっちまった!て感じですね。

早速研いで修正です。

刃こぼれを砥石で研いで修正する手順

粗い砥石からだんだん細かい砥石に変えていって鉋刃の欠けを修正し研いでいきます。

写真に写っている砥石は上から仕上げ用砥石、荒砥石、中仕上げ用砥石です。

① 粗削り

先ずは荒い砥石にカンナ刃を立てて欠けた部分が無くなるまで何度も引きます。

ここで刃先は平らに潰れた状態になります。

写真では#1000の砥石を使っていますが、刃の欠けが大きい場合はもっと粗い砥石を使うことをおすすめします。

細かい砥石で削っているとすごく時間がかかってしまうので・・・。

② しのぎ面を研ぐ

次にしのぎ面を粗い砥石で研いでいって、刃返りが出る直前くらいまで削ります。

今回粗削りは#600のダイヤモンド砥石を使いました。

先ほどの手順①で刃の先端を欠けがなくなるまで削っているので、これくらいの粗い砥石でないと、先端が鋭利になるまでしのぎ面を削るのは大変です。

ダイヤモンド砥石については後で詳しく解説いたします。

③ 中砥石でしのぎ面を研ぐ

粗研ぎにより刃先が鋭利になり、”刃返り”が出る寸前にまでいったら今度は中仕上げです。

中仕上げ砥石(キングデラックス #1000)に代えて更にしのぎ面を研いでいって刃返りが出るまで研ぎます。

しのぎ面が砥石にしっかり当てた状態で研いでいきます。

しのぎ面を平面に研ぐことが大切なポイントで、曲面状に研いでしまうと切れが悪くなります。

注意ポイント

刃返りはこの中仕上げ砥石で取るのではなく、次の行程の仕上げ砥石で取るようにします。

④ 仕上げ研ぎ

刃返りが出たら仕上げ砥石に変えて、裏面の刃返りを取り、しのぎ面を研いで仕上げです。

タジ源は#6000の仕上げ砥石を使用していますが、もっと細かいのでもOKです。

いや〜結構時間がかかりました。

刃先を立てて刃を潰すのは簡単ですが、しのぎ面を削るのは大変です

これからは刃を欠けさせないように十分注意したいと思います・・。

カンナ刃の研ぎ方についてこの本に写真付きで丁寧に解説されていてとてもわかりやすいですよ。

まずはお近くの図書館で探してみてはいかがでしょうか。

砥石について

タジ源が使用している砥石を紹介します。

ダイヤモンド砥石(中目)

株式会社ツボ万が製造のATOMAダイヤモンド砥石(アトマエコノミー)でタジ源が購入したのは”中目”で#325-#400です。

従来のダイヤモンド砥石の#600と同程度に仕上がる砥石です。

中目以外に、荒目、細目、極細があります。

鉋刃はもちろん、ノミや包丁の研ぎに便利な砥石です。

替刃方式です。

アルミ製の台座にシート状の刃を全面テープで貼り付けて使用します。

写真は既に台座に張り付け済みです。

切れが悪くなってきたら替刃も別に購入して貼り替えが可能です。

中仕上げ砥石や仕上げ砥石は真ん中あたりをよく使うので、刃を研いだ後はどうしても真ん中が凹んだ形状になってしまいます。

そこで凹んだ砥石にダイヤモンド砥石を使って削ることで砥石の平面を作ることができるのです。

砥石同士でも可能ですが、ダイヤモンド砥石の方が早く平面を出すことができるんです。

中仕上げ砥石

キングデラックスの#1000の中仕上げ砥石です。

凄く使いやすく私は2つ持っています。

中仕上げ砥石には砥石台は付いていませんので、別途砥石台を用意すると便利です。

様々な砥石に使えますよ。

砥石台の台はゴムなので滑らずしっかり研ぐことができます。

おすすめは伊藤製作所の砥石台123(ワン・ツゥ・スリー)です。

センター部にも台座が付いており、砥石の割れを防止しています。

仕上げ砥石

仕上げ砥石は嵐山#6000です。

砥石の台付きです。

また、白名倉も付いています。

最後までお読みいただきましてありがとうございます!

ポチッとクリックしていただくと励みになります♪