知り合いのTさんから娘さんの歩行リハビリ用の平行棒を作成してほしいと頼まれましたので作成しました。

Tさんは九州に住んでみえるので、軽トラで運んでいくにはちょっと遠い・・・

そこで組み立て式の平行棒にして分割で送付することにしました。

平行棒の組立て方法

Tさんに組立て方法はこちらの記事を見てと伝えましたので、まずは組立て方法からです。

部品の確認

天板

8枚(1枚の長さは125cmです)

天板だけの写真を撮り忘れました・・・

平行棒の脚

16本

片側に金具が付いています。

送るためにバラバラにしましたが、Tさん宅で組立てをできるだけ簡単にするために金具は付けた状態で梱包しました。

使用した金具はFORTのFRT-051です。

いろいろな種類があり値段もお手頃です。

平行棒の足と連結板

写真の奥側に16本あるのが”平行棒の足”です。

そして、手前にみえる長い板12本と短い板6本が平行棒同士を連結するための板です。

ビスとダボ木

平行棒の組立写真

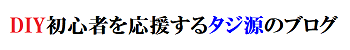

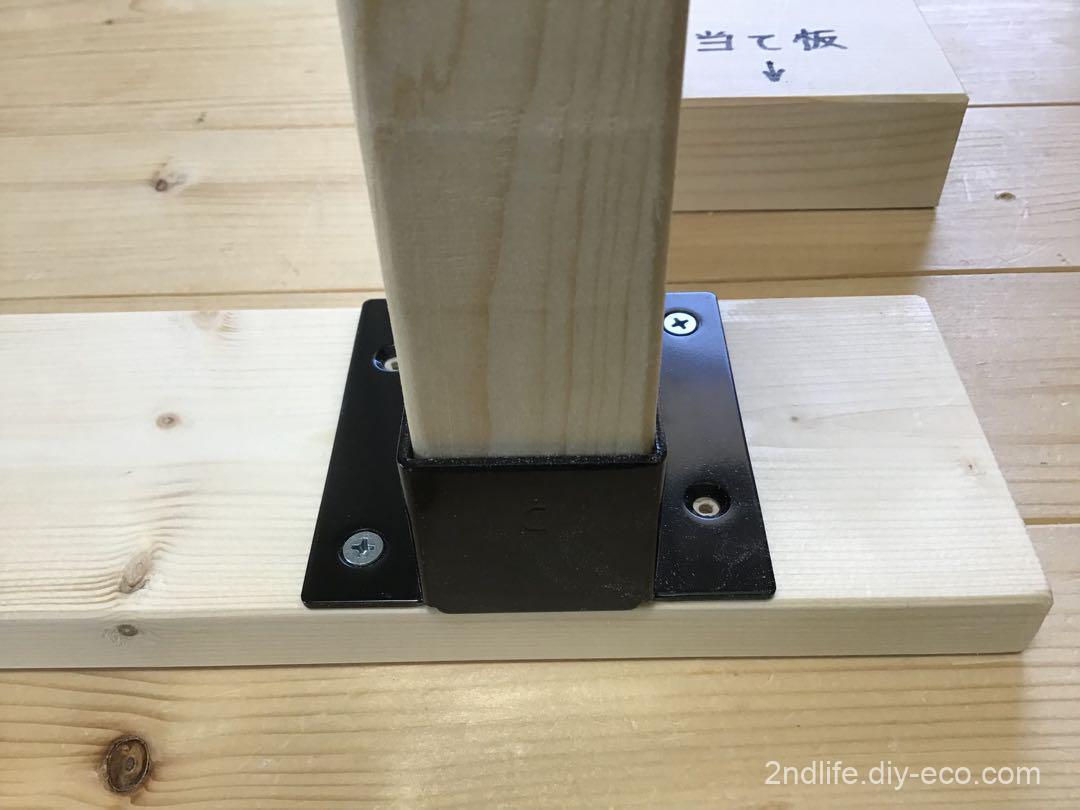

組立て後の写真がこちらです。

連結は仮組では行っていません。

平行棒はそれぞれ長さ125cmです。

歩行する右側に4本、左側に4本です。

つまり平行棒の長さは125cmx4本=500cm → 5mです。

しかし、Tさん宅は広い家なんでしょうね。

我が家では5mの平行棒を置ける場所はありません・・・。

上の写真は部屋に入りきらないので廊下に飛び出た状態で撮った写真です。

天板と脚の結合

最初に平行棒の天板を床に置いて脚をビスで固定します。

天板の裏側に番号が書いてありますので、それと同じ番号の脚を準備します。

“L”と”R”はそれぞれL(左側)/R(右側)のことです。

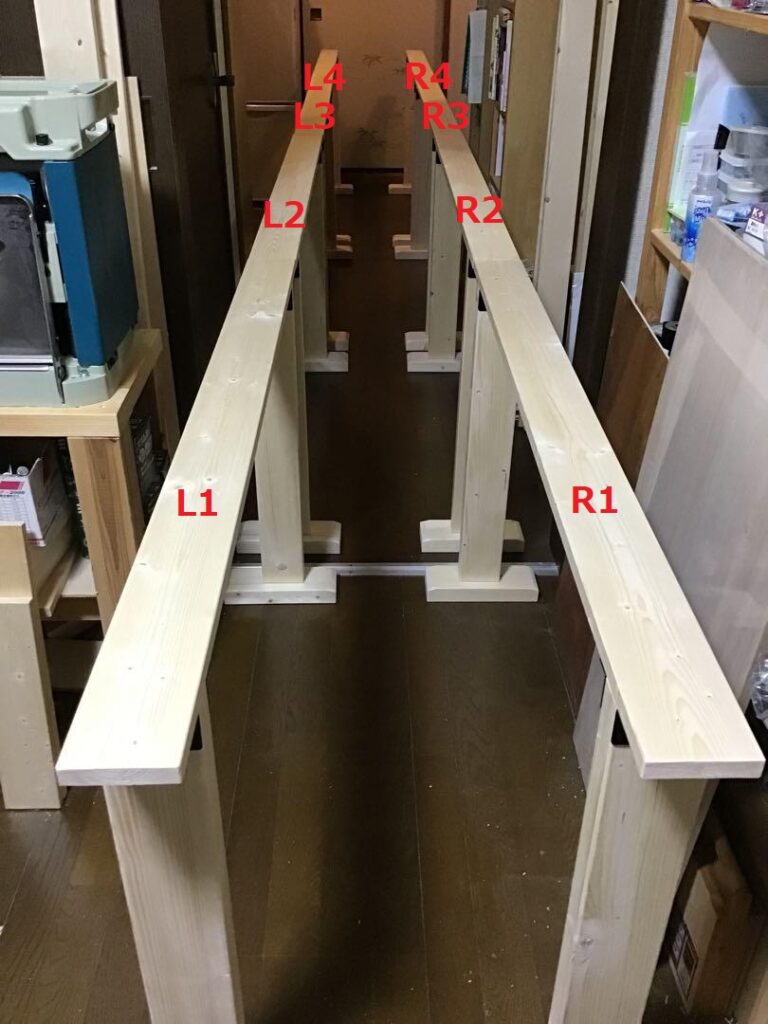

脚に固定されている金具はカタカナの”コの字型”で脚を挟み込んでいます。

端面に金具がない箇所に位置決め用の”当て板”を当ててビス止めすることで綺麗に直角がでます。

既に仮組において途中までねじ止めしましたので、そのねじ穴に合わせてビス止めします。

ビスの位置が脚の側面に近いのでドライバーが回し難いのが難点です。

頑張ってください!

ちなみに、オフセットドライバーがあると便利ですよ。

以前に娘夫婦宅に作った食卓があるのですが、引っ越しの時に引っ越し業者が上記の理由でテーブルの脚を外さずに組み立てた状態のまま運んだそうです。

写真では2本だけしか止めていませんが、4本しっかりビス止めしましょう。

平行棒の脚と足の固定

脚に書かれた番号と同じ足を準備します。

ダボ木に合わせて足をはめます。

つまり、ダボ木は位置決めの目的で付けています。

なお、今後足を外すことは無いというのであればボンドを併用してもOKです。

そのために足側もこの範囲は塗装(蜜ろうワックス)していません。

足の裏側から付属のビスで脚に固定します。

最後までしっかり回して固定しましょう。

足の裏側には滑り止めマットを付けました。

組み立て完了

No.R1の右側が完成しましたので、左側も同様に組み立てれば、トータル8本の平行棒の内の1点が完成します。

平行棒の連結方法

個々の平行棒を連結してほしいとお願いがありましたので連結方法を考えました。

あまりコストはかからないように連結は木材で行うことにしました。

上側(天板)と下側(脚)を知れぞれをビスで固定します。

上部連結部

上部の連結部は小さな板を4本のビスで固定します。

連結用の板には貫通孔とビス頭が入る皿取りをしてありますが、平行棒本体側には穴をあけていません。

連結板の穴位置は6枚とも同じ位置にあけていますが、多少の誤差はありますので仮組でねじ止めすると本番で穴位置が合わない場合もあるからです。

下部連結部

下部連結部は平行棒の脚同士を2枚の板で挟み込んで結合します。

こちらも上部同様に仮組はしていませんので平行棒本体の脚側にはネジ穴はあいていません。

連結板をねじ止めする時の注意事項

連結部の板をネジ止めする時は上部、下部共に連結板を平行棒本体に押し付けるようにしてネジ止めします。

本体側にネジ穴があいていないので、連結板と本体とが浮いてしまう場合があるからです。

しかし、どんどん締めていけばその隙間もなくなるようにしまってくるはずです。

写真に写っているクランプを使うと位置決めもでき、また部材同士をしっかりクランプしてくれるので、ビスをしっかり締め付けることができます。

150mm以上の締め付け幅があるタイプであればOKです。

ホームセンターにも売っています。

クイックバークランプとか、ラチェットバークランプという名称です。

以上が平行棒の組立て方法です。

Tさん 頑張ってください!!

平行棒の材料と切り出し

通常と順番が逆で組立てが最初になりましたが、ここから製作開始の記事です。

平行棒の材料は1x4と2x4です。

今回、平行棒は全部で8本作ります。

平行棒1本当たりの材料は以下の通りです。

・天板・・・1x4材 1,250mm 1本

・脚・・・2x4材 643mm 2本

・足・・・2x4材 240mm 2本

・脚/天板固定用金具・・・2個

材料が揃ったら、上記の長さにノコギリで切り出します。

わたしは基本的に材料の切断はノコギリで行います。

電動丸鋸も持っているのですが、ノコギリの方が静かで安全ですからね♪

タジ源が使用しているノコギリはZライフソー9寸目です。

持ち手がピストル型になっていてDIY初心者におすすめです。

平行棒の製作

今回の平行棒のDIYで苦労したのが次の2点です。

・DIYの経験が無い方でも簡単に組立てができること。

・送料が安くなるようにバラした状態で送りたい。

本当は組み立てた状態で送った方がこちらも楽だし、先方も楽なのですが何せ大きいだけで送料が高くなってしまう。

バラバラで送って自分で組み立てるのであれば、まだやりやすいのですが、DIYの経験が無い方が簡単に組立できるようにするために工夫しました。

ダボ木を使って位置決め

脚と足の結合時に簡単に位置決めが出来る様にダボ木を使いました。

先ず脚の底に8mmのドリルで深さ約13mmの穴をあけます。

ダボマーカーの2つの跡がしっかりつきました。

この跡の位置に先ほどと同じく8.mmのドリルで穴あけします。

組立て時に8mm径のダボ木(長さ20mm)を使うことで、足の位置が簡単に位置決めができます。

因みに2か所の小さい穴は、足の下側から通しであけたビスの通し穴です。

塗装

今回の平行棒は室内用ということで無塗装でも問題ないですが、無塗装の場合汚れが付くと拭いてもなかなか取れないです。

また、水分を吸ってしますので湿気が多いところでは特にカビやすいです。

そのため今回は小さなお子様にも安全な蜜ろうワックスで塗装することにしました。

伸びが良く非常に塗りやすいワックスです。

最後までお読みいただきましてありがとうございます!

ポチッとクリックしていただくと励みになります♪